著者:有吉佐和子の『青い壺』を読み終えたので、感想を語りたいと思います。今回は書店で衝動買いしてしまいました。久しぶりに紙の本を読んだ感想も添えて語ります。

この本を読んで、まず頭に浮かんだのが、瀬尾まいこの『そして、バトンは渡された』を思い出した。この本は、次々に優子の親が移っていくストーリーだったので、この『青い壺』の、次々に青い壺の持ち主が移っていく様が似ていると思った。おそらく、瀬尾さんはこの本を読んでいたのではないだろうか。もっとも、親が移り変わっていくのと壺の持ち主が移り変わっていくのとでは、重みが違うが。

オムニバス形式の昭和のドラマみたい

ある日、陶芸家である牧田省造が見事な壺をつくり、それを見た業者が気に入り、買い取る。そして、デパートで販売される。そして、この壺は次々と持ち主が変わっていくのだが、10年の時を経て省造がこの「青い壺」に再会するといったストーリーだ。

この小説は全13章あり、それぞれの章で「青い壺」の持ち主の物語が語られる(持ち主が同じ章もあるので、13人というわけではない)。各章の人間ドラマが面白くて、2日で読み終えてしまった。まるでオムニバス形式の昭和のドラマを見ているような感覚だった。なかでも、第9章の弓香の京都での同窓会の話は、単独でも面白い話だと思った。

最後に省造がこの「青い壺」を見て、美術評論家に「これは私が作ったのです」と告白するが、美術評論家はそれを否定して認めなかった。それでも、省造は、自分の作品に名を刻むことはすまいと心に誓うのだが、この気持ちがなんだかわかる気がする。たとえ傑作の陶芸を作れたとしても、それが人手に渡れば、もう自分のものではないのだ。その陶芸を手にした人のものなのだ。だから、作品に自分の名など書いたところで意味がないのだ。と省造が感じ取ったのだと思う。(違うかな😅)

紙の本ならでは味わい

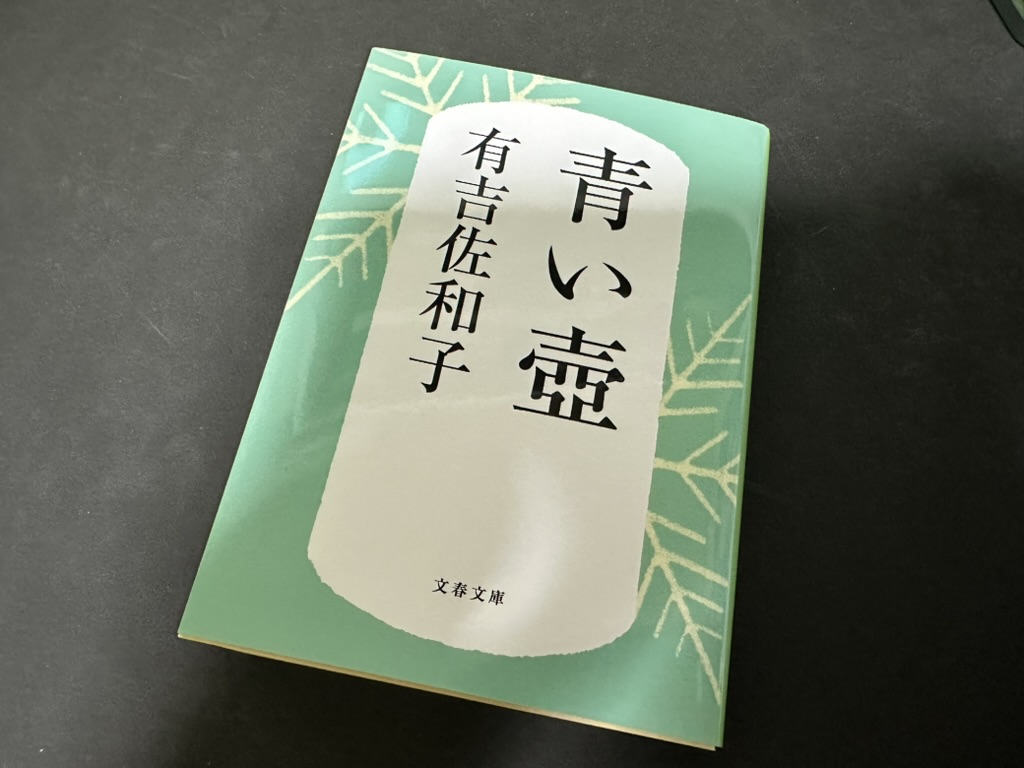

そして、今回は紙の本を購入して読んだわけだが、この小説は紙の本で読んで正解だった。なぜなら、この本のカバーの色が、物語の中の青磁の壺の色を連想させたからだ。これがもし電子書籍だったらこんな風には思わないだろう。ああ、やはり紙の本はいいなあ、これからは紙の本を中心に読もうかと思ってしまう秋の夜。

かしこ

コメント